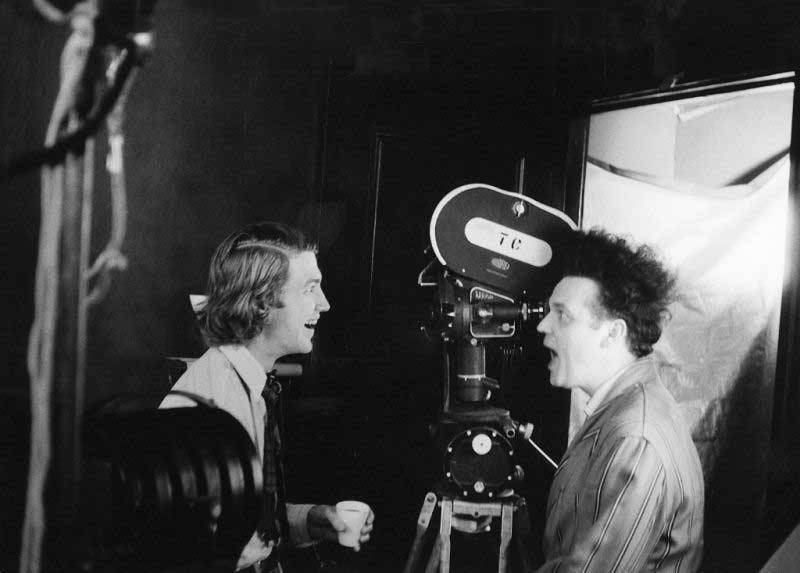

Il y a une scène charnière dans le pilote Twin Peaks qui résume l'essence de la vie quotidienne, se déroulant dans un lycée où une fille faufile une cigarette, un garçon est appelé au bureau du directeur et la fréquentation est vérifiée en classe. La scène se déplace de façon spectaculaire lorsqu'un policier entre et murmure vers le professeur, conduisant à un cri et à un étudiant sprintant à travers la cour à l'extérieur. Alors que l'enseignant riposte, la caméra se concentre sur un siège vide, symbolisant la réalisation soudaine des élèves que leur amie, Laura Palmer, est morte. Ce moment est le quintessentiel David Lynch, mélangeant magistralement le banal avec le trouble, une caractéristique de son travail.

Le génie de Lynch réside dans son attention méticuleuse aux détails au niveau de la surface, qu'il utilise comme toile pour explorer des sous-courants plus profonds, souvent dérangeants. La scène Twin Peaks capture non seulement ce thème, mais sert également de microcosme de l'exploration de Lynch à toute carrière de la contradictoire sous l'ordinaire. Cependant, ce n'est pas le seul moment déterminant de sa vaste œuvre. Les fans de Lynch, chacun attiré par les différentes facettes de son travail, pourraient discuter de quelle scène ou du film représente le mieux son style. Cette diversité de l'interprétation souligne les connexions personnelles uniques ressentent les téléspectateurs avec son art.

Le terme «lynchien» est devenu synonyme d'une qualité étrange et onirique qui défie une catégorisation facile, un peu comme l'homme lui-même. C'est un témoignage de sa voix singulière dans les arts, semblable à d'autres descripteurs légendaires comme «Kafkaesque». L'attrait de Lynch est multiforme, résonnant différemment avec chaque fan, mais universellement reconnu pour son allure troublante.

Pour de nombreux amateurs de films en herbe, regarder Eraserhead de Lynch était un rite de passage. Des décennies plus tard, la tradition se poursuit, comme en témoigne l'expérience du fils adolescent d'un fan, qui, avec sa petite amie, a plongé dans des pics jumeaux de leur propre gré. Cette qualité intemporelle du travail de Lynch est en outre mise en évidence dans Twin Peaks: le retour , où la chambre d'un enfant évoque une esthétique de 1956, juxtaposée à un récit dystopique que seul Lynch pourrait concevoir.

L'approche de Lynch au retour a défié les tendances axées sur la nostalgie d'Hollywood, choisissant plutôt de subvertir les attentes en ne revisitant pas les personnages clés de la série originale de manière traditionnelle. Ce refus de se conformer est typiquement lynchien. Même lorsqu'il s'est aventuré dans un territoire plus courant avec Dune , la vision unique de Lynch est restée évidente, malgré la production troublée du film, comme l'a détaillé dans le livre de Max Evry, un chef-d'œuvre en désarrray .

La beauté de l'imagerie de Lynch, que ce soit dans le dérangeant ou le toucher, est indéniable. L'homme éléphant , son pinceau le plus proche avec les acclamations grand public, est une exploration poignante de l'humanité qui se déroule sur un contexte de cruauté sociétale. Ce mélange de la belle et du trouble est un thème récurrent du travail de Lynch, incarné dans des films comme Blue Velvet , où une ville apparemment idyllique cache un ventre sombre.

L'influence de Lynch s'étend bien au-delà de ses films. Son travail a inspiré une nouvelle génération de cinéastes, de I Saw the TV Glow de Jane Schoenbrun à Yorgos Lanthimos, The Lobster , The Lighthouse de Robert Eggers et du Médiction d'Ari Aster. Chacun de ces réalisateurs puise dans la qualité surréaliste et troublante qui définit le cinéma lynchien. Même Quentin Tarantino et Denis Villeneuve ont reconnu l'impact de Lynch sur leur travail.

David Lynch n'est peut-être pas le cinéaste préféré de tout le monde, mais son influence marque la fin d'une époque. Ses films, qui évoquent souvent un sentiment de nostalgie tout en explorant l'invisible, continuent d'inspirer et de défier. Alors que nous regardons vers l'avenir, nous restons toujours vigilants pour ces moments «lynchiens» qui se cachent juste sous la surface.